Service Management Praxis: Wie geht Service Portfolio Management?

Man spricht schon lange von Portfolios in der IT, und die Praxis hat sich beispielsweise beim Projekt-Portfolio-Management schon vielfach durchgesetzt. Natürlich kann man die Idee auch auf das Thema Services anwenden. Digicomp-Trainer Markus Schweizer zeigt in diesem Beitrag, wie das gelingt.

>In der IT spricht man schon lange von Portfolios. Besonders im Projektportfolio-Management hat sich die Praxis längst etabliert. Diese Idee lässt sich auch auf Services übertragen.

ITIL® hat das Thema bereits 2007 in der Version 3 aufgenommen. Der damalige Ansatz war jedoch recht theoretisch und in der Praxis kaum nützlich. In der überarbeiteten Version 2011 wurde das Buch «ITIL® Service Strategy» verbessert und der Prozess des Service-Portfolio-Managements ergänzt. Trotzdem blieb das Kernkonzept nach Luehrman (siehe unten) unverändert. Damit wurde das eigentliche Ziel verfehlt: Ein Portfolio soll komplexe Zusammenhänge verständlich darstellen und strategische Entscheidungen über Portfolio-Elemente wie Projekte, Applikationen, Services, Risiken, Technologien oder Kompetenzen erleichtern. Dabei geht es darum, strategische Faktoren wie Investitionen, Rentabilität, Risikoexposition oder Marktanteile in Beziehung zu setzen.

Der Ursprung

Die Urmutter des Portfolio-Ansatzes in der Unternehmensstrategie ist wohl die Boston Consulting Group Matrix. Sie bewertet Produkte nach ihrer Position in Bezug auf Marktanteil und Marktwachstum und ordnet sie in die vier bekannten Quadranten «Cash Cows», «Stars», «Dogs» und «Question Marks» ein.

Diese Darstellung ist leicht verständlich und dient als Diskussionsgrundlage für strategische Entscheidungen. Bei ausreichender Informationslage kann sie zudem mit mathematischen Modellen untermauert werden.

Was sagt ITIL®?

ITIL® verfolgt eine ambitionierte Variante eines Portfolio-Tools, das auf den Ideen von Timothy A. Luehrman basiert. Luehrmans Gedanke, dass Strategieumsetzung flexibel bleiben und Handlungsoptionen laufend neu bewertet werden sollten, ist zukunftsweisend. Doch sein Modell mit sechs Bereichen («Tomato Garden») eignet sich nur bedingt für das Service Management.

Im Service Management fehlen oft die detaillierten Finanzkennzahlen, um eine solche Analyse sinnvoll durchzuführen. Zudem sind die Handlungsoptionen eines IT-Service-Providers meist eingeschränkt. Der Aufwand für ein komplexes Portfolio lässt sich daher selten rechtfertigen – insbesondere bei internen oder abhängigen Service Providern, aber auch unabhängige Anbieter haben nicht immer freie Wahl bei Serviceangebot, Markt oder Kundensegment.

Wozu brauchen wir also ein Service-Portfolio?

Unabhängig vom Typ des Service Providers gilt: Wir müssen unser Service-Angebot nach klaren Kriterien bewerten können. Je nach Reifegrad und strategischer Ausrichtung sollte ein Service-Portfolio im Zusammenhang mit einem Anwendungsportfolio (z. B. Lizenz-, Betriebs- und Unterhaltskosten, Release-Frequenz) und einem Kundenportfolio (z. B. Grösse, Wachstumspotenzial, Marktsegment) betrachtet werden. So lassen sich Fragen zu Relevanz, Rentabilität, Kosten, Investitionen und Kritikalität der Services beantworten.

ITIL® 2011 liefert dafür eine gute Liste an Bewertungskriterien, die neben finanziellen auch qualitative Dimensionen einbeziehen:

- Mission imperatives

- Compliance

- Trends

- Intangible benefits

- Strategic or business fit

- Social responsibilities

- Innovation

Auch für die möglichen Schlüsse, die sich aus einem Service-Portfolio ziehen lassen, bietet ITIL® 2011 eine nützliche Klassifizierung:

- Retain / build

- Replace

- Rationalize

- Refactor

- Renew

- Retire

Eine einfache Darstellung

Die entscheidende Frage lautet: Wie lässt sich ein geeignetes Portfolio zur Bewertung der Services aufbauen? Ein Portfolio soll immer eine einfache, verständliche Illustration von Zusammenhängen bieten. Bewährt hat sich die zweidimensionale Vier-Quadranten-Darstellung, wie sie auch in der BCG-Matrix verwendet wird.

Wichtig ist die Wahl der Kriterien für die Achsen. Diese hängen von der Zielsetzung und der jeweiligen Situation ab. Meist steht eine Achse für eine monetäre Dimension (z. B. Kosten, Umsatz), während die andere frei gewählt werden kann – etwa Risiko, Compliance, strategischer Wert oder Kompetenzen.

Ein praktisches Beispiel

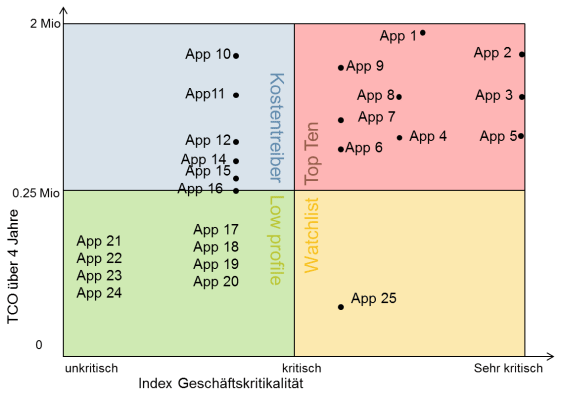

Zum Schluss ein Beispiel: Mithilfe eines Applikationsportfolios wurde für ein Bundesamt eine Anwendungsstrategie entwickelt.

Als Dimensionen wurden die Total Cost of Ownership über vier Jahre und die Geschäftskritikalität gewählt. Letztere setzt sich aus einem Indexwert zusammen, der Bedrohung für Leib und Leben, Reputationsrisiken und finanzielle Risiken kombiniert.

Dieses Portfolio bildet die Grundlage für Ressourcenplanung, Projektpriorisierung, Budgetierung, Release-Planung sowie Lieferanten- und Betreibermanagement. Während Anwendungen im roten Bereich eng kontrolliert werden, stehen bei denen im blauen Bereich Kosteneffizienz und Optimierung im Vordergrund. Anwendungen im gelben Bereich werden hinsichtlich Verfügbarkeit verbessert, im grünen Bereich liegt der Fokus auf Lizenzmanagement.

Das Anwendungsportfolio hat sich über zwei Jahre von einem einfachen Inventar zu einer umfassenden Applikationsdatenbank entwickelt. Durch zusätzliche Attribute aus den Bereichen IT-Architektur, Sicherheit, Risikomanagement und Betrieb entstand ein wertvoller Datenbestand für vielseitige Auswertungen.

Ein Service-Portfolio sollte auf dieselbe Weise wachsen: Ausgehend von einem einfachen Service-Katalog entsteht durch das Hinzufügen relevanter Attribute Schritt für Schritt ein strategisches Steuerungsinstrument.