Von der IT-Architektur zu Platform-Engineering: Warum DevOps nicht reicht

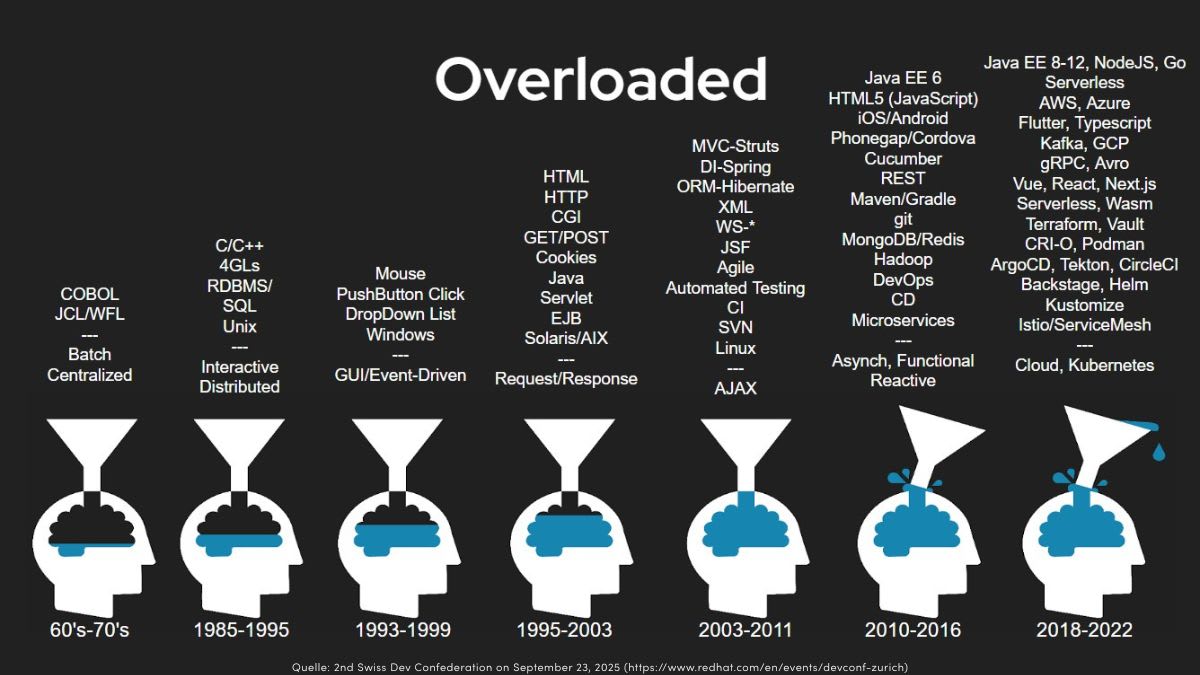

Tool-Wildwuchs, fehlende Standards und zunehmende kognitive Überlastung sind Alltag in vielen DevOps-Teams. Hier setzt Platform-Engineering an: Damit wird Self-Service, klare Rollen und mehr Orientierung geschaffen. In diesem Beitrag beleuchten wir, warum Platform-Engineering nicht einfach eine neue Variante von DevOps ist, wie es Komplexität reduziert und welche Chancen es für Entwickler/innen, Architekt/innen und Unternehmen eröffnet.

Die klassischen Architekturrollen haben sich stark verändert. Anstelle von langfristig starren Architektur-Blueprints arbeiten Architektinnen und Architekten heute iterativ, kooperieren eng mit Entwicklungsteams und bewerten laufend neue Technologien wie Kubernetes, Service Meshes oder Serverless. Enterprise Architecture bleibt zentral für die Governance. Doch Solution- und Domain-Architektinnen und -Architekten rücken näher ans Engineering und sind oft direkt Teil der Teams.

Spannungsfelder zwischen klassischer IT-Architektur und Platform-Engineering

- Top-down vs. Bottom-up: Architektur definiert Vorgaben und Standards, während Platform-Engineering stärker auf die unmittelbaren Bedürfnisse der Entwicklerinnen und Entwickler reagiert.

- Langfristige Stabilität vs. kurzfristige Flexibilität: Architektur priorisiert Konsistenz und Wiederverwendbarkeit, Plattform-Teams ermöglichen schnelle Iteration und Anpassung.

- Governance vs. Developer Experience: Die Herausforderung besteht darin, Regeln und Sicherheitsanforderungen durchzusetzen, ohne die Autonomie der Teams einzuschränken oder den Arbeitsfluss zu bremsen.

So gelingt die Zusammenarbeit von Architekt/innen und DevOps-Teams

Erfolgreiche Zusammenarbeit entsteht, wenn die Rollen klar ineinandergreifen. Architektinnen und Architekten definieren Prinzipien wie Sicherheits- und Compliance-Standards. Plattform-Teams übersetzen diese Vorgaben in nutzbare Self-Services, etwa dynamische Templates. DevOps-Teams konsumieren diese Services, ohne die volle Komplexität selbst tragen zu müssen. So wird Komplexität reduziert, statt multipliziert.

Gleichzeitig zeigt sich, wo die Grenzen von DevOps liegen: Die kognitive Belastung steigt durch eine wachsende Zahl an Tools, Pipelines und Prozessen. Mit zunehmender Skalierung lassen sich Hunderte Services nicht mehr individuell betreiben. Auch Sicherheits- und Compliance-Anforderungen überfordern einzelne Teams, wenn sie allein dafür verantwortlich sind.

Platform-Engineering: Mehr Produktivität, weniger Tool-Wildwuchs

Viele Organisationen stehen vor dem gleichen Problem: Entwicklerinnen und Entwickler verlieren Zeit mit Tooling, Dokumentation und Infrastrukturfragen. Ob in Banken, Versicherungen, der öffentlichen Verwaltung oder in KMU – die Fragmentierung der Tools führt zu Produktivitätsverlusten.

Plattformen helfen, diese kognitive Überlastung zu reduzieren:

- Self-Service-Portale bündeln Werkzeuge, statt immer neue zu schaffen.

- Vorgefertigte Templates reduzieren Entscheidungen und senken die Fehlerquote.

- Standardisierte Pipelines entlasten Teams und beschleunigen Abläufe.

So sinkt die kognitive Last, und der Fokus liegt wieder auf Business-Features statt Infrastrukturproblemen.

Platform-Engineering baut dafür dedizierte Plattformen, die wiederkehrende Arbeit automatisieren, Standards durchsetzen und Self-Service ermöglichen. Es ist eine Organisationsform mit klarer Teamverantwortung – nicht einfach ein weiteres Toolset oder «DevOps mit neuen Tools».

Das Besondere: Platform-Engineering verbindet Architektur-Vorgaben mit der Praxis. Architekturprinzipien werden in konkrete Services, Templates und Automatisierungen übersetzt, die Entwicklerinnen und Entwickler direkt nutzen können. Architektur wird so sichtbar, erlebbar und Teil des Alltags.

Plattform-Teams als Enabler

Plattform-Teams verstehen sich als Enabler. Für Entwicklerinnen und Entwickler schaffen sie eine nahtlose Developer Experience. Für Architektinnen und Architekten ermöglichen sie «Governance by Design», indem Regeln direkt in Plattform-Services eingebaut sind.

Ein Beispiel dafür ist Backstage.io: Es bietet eine zentrale Sicht auf alle Services und Abhängigkeiten, lässt sich durch Plugins für CI/CD, Security oder Monitoring erweitern und unterstützt besonders Unternehmen mit Microservices und verteilten Teams. So gewinnen alle Beteiligten Übersicht und Orientierung.

Blick in die Zukunft: Trend im Platform-Engineering

- Produkt-Mindset für Plattformen: Plattform-Teams arbeiten zunehmend wie interne Produktteams.

- Developer Portals als Standard: Einheitliche Zugänge werden selbstverständlich.

- Integration von KI: Von automatisiertem Troubleshooting über ChatOps bis zur Anbindung von Datenbanken und Fachapplikationen.

- Security-by-Default und Zero Trust: Sicherheit wird von Anfang an in Plattformen integriert.